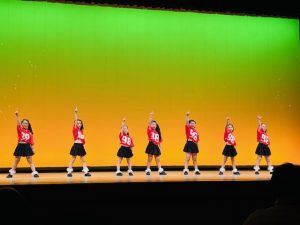

10月30日(木)、学芸発表会の総練習を実施しました。明日の本番に向けて取り組んできた子どもたち、次第に熱がこもって来たのを感じていました。今年は練習を見るのを控えて、総練習を楽しみにしていました。1年生のかわいらしいはじめのことばから始まり、どの学年もそれぞれの良さが発揮された素晴らしい内容でした。6年生のおわりのことばの中で「川湯小学校みんなの力で笑顔になるように協力してきた」とお話しがあり、全くその通りだなと感じさせる仕上がりでした。これに満足することなく本番まであと1日ありますので、最後までしっかりと取り組み、たくさんの人をもっともっと笑顔にしてくれることと期待しています。なお、明日は雨予報になっておりますので、お越しの際はお気をつけていらしてください。また、プログラムのデータを添付してありますので、ご活用ください。