9月7日(土)、中標津町にある「道立ゆめのもり公園」へ全校遠足に出かけました。朝方は少し曇っていた空も次第に晴れ、昼過ぎ頃からはとても良い天気でした。ゆめのもり公園に着くと低学年と中・高学年の2コースに分かれて散策しました。その後で自分たちが活動したい場所に分かれて、自由に遊びました。水があるところでは、いかだを渡ったり、水に浸かったりして遊んでいる子。トランポリンでは、ジャンプする子や前転宙返りをしている子もいました。少し離れた場所にはトロッコがあり、それに乗る子や川が流れているところでカエルを捕まえて遊んでいる子など、各々が過ごしたいところで楽しく過ごすことができました。昼食はグループになって食べました。昼食後は少しでも多く遊びたいのか、おやつを食べるより遊びに行く子が多かったように感じました。集合時間になるまで、ゆめのもり公園を満喫してきました。帰る1時頃には気温は27℃ぐらいになり、ちょうど良いタイミングで帰ってくることができました。バスの運転手さん、長時間の運転ありがとうございました。 (写真が多いので、3回に分けて載せます。)

和琴半島から見た屈斜路湖

和琴半島から見た屈斜路湖

_R-300x225.jpg) 上演前の子どもたちの様子

上演前の子どもたちの様子_R-300x225.jpg)

_R-300x225.jpg)

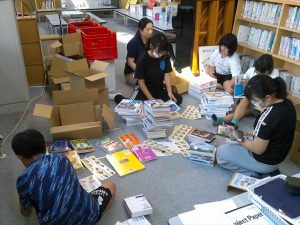

川湯小学校PTA活動の報告

川湯小学校PTA活動の報告

キンボール体験

キンボール体験